Con questo termine vengono generalmente intesi la tecnica della copertura di un libro, quale fase finale della lavorazione editoriale, l’oggetto che ne risulta, e l’arte con cui è stata espressa nel tempo questa tecnica.

Cenni di storia della legatura.

La comparsa della legatura per contenere i fascicoli che andavano a formare

il libro nella forma attuale di ‘codex’ è generamente datata attorno al IV-V secolo, in corrispondenza con la progressiva scomparsa del rotolo o

‘volumen’ che aveva invece caratterizzato le epoche precedenti (in stretta dipendenza con il materiale maggiormente usato quale supporto scrittorio: il papiro).

Diretto antecedente dell’attuale forma dei libri fu la tavoletta in legno (di uso soprattutto scolastico) con apposito incavo per la cera che veniva incisa e poi spianata nonché i dittici consolari, due tavolette unite da cerniera, in avorio finemente lavorato, che i neoconsoli usavano regalare a parenti e amici (vi era anche qui lo spazio per la cera, ma solitamente si trattava di un oggetto ornamentale che dunque rimaneva vuoto).

Come ha scritto Piccarda Quilici “la diffusione del codice come libro maneggevole ed economico è strettamente legata alla diffusione del Cristianesimo e della letteratura cristiana primitiva in ambiente popolare”. La mancanza di un frontespizio che fungesse anche da riparo materiale per gli scritti e l’esigenza di raccogliere i fascicoli (da un bifolio pergamenaceo variamente piegato si potevano ottenere fascicoli di 4, 8, 12, 16 o più pagine) portarono all’elaborazione della legatura, che a seconda dell’uso e della destinazione furono semplici (cuoio, stoffa, pergamena) o preziose (come la coperta aurea dell’ evangelario donato da Teodolinda al duomo di Monza nel VI sec.).

Il modello delle prime legature va ricercato nei centri di produzione di una serie di codici in lingua copta ritrovati in Egitto e risalenti al II secolo d.C.: avevano coperte in pelle di capra o cuoio a forma di portafoglio con ribaltine a protezione dei tagli, chiuse da una cinghia più volte

avvolta attorno al libro.

I fascicoli erano assicurati al dorso da striscioline di cuoio che passando attraverso fori praticati nei fascicoli stessi e nel dorso, venivano poi annodate all’esterno. Un’immagine di come dovevano essere i libri in Occidente in questi primi secoli ci è data da una miniatura del più antico codice occidentale giunto sino a noi (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana); il codice, proveniente dal monastero di Jarrow (Northumberland), è databile tra VI e VII secolo, e contiene la Bibbia Amiantina.

La miniatura raffigura il profeta Ezra in meditazione davanti a uno scaffale con i libri della Sacra Scrittura, che hanno i dorsi rivolti verso l’esterno (si ipotizza che l’immagine ritragga un ambiente del Vivarium, il monastero fondato da Cassiodoro in Calabria nel VI sec.).

Le legature di epoca carolingia risentono ancora degli influssi orientali non solo nel sistema di cucitura, ma anche nella decorazione, che spesso unisce motivi celti e copti, realizzata incollando al legno delle assi della coperta spaghi a formare disegni, successivamente ricoperti dalla pelle che lasciava in rilievo i motivi decorativi.

Per le legature più importanti vengono usati avorio, argento e oro sbalzati, smalti, perle e pietre preziose (dittici consolari e cristiani in avorio riccamente lavorato coprirono evangelari, innari e sacramentari di epoca carolingia).

Nel tesoro di San Marco a Venezia sono conservate cinque legature, opera di oreficeria bizantina: le tavolette di legno sono rivestite di lamine in argento dorato e decorate con pietre, paste vitree e smalti.

Nei secoli XII e XIII compaiono due grosse innovazioni nella tecnica della legatoria: la cucitura su nervi, che rende la legatura parte integrante del codice (in precedenza, infatti, le legature venivano spesso staccate dai libri), e l’adozione dei capitelli, cui vengono fissati a rinforzo due pezzetti

di cuoio tagliati a mezzaluna. In generale, le legature di questo periodo sono rozze e disadorne: fanno eccezione i libri destinati ai tesori delle chiese e delle abazie, ancora opera di orefici.

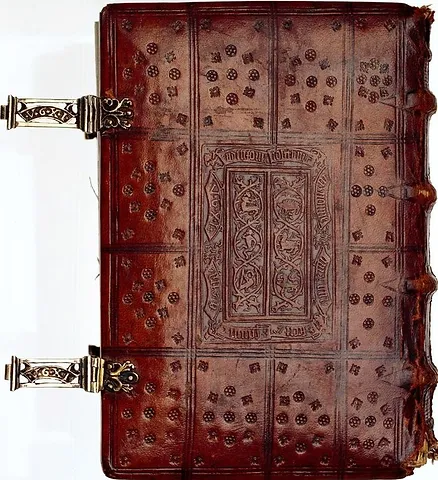

Con il XIV secolo l’oreficeria scompare quasi completamente dalle legature: le assi lignee vengono ricoperte di cuoio e pelle variamente decorati (si utilizzano pelle bazzana rossa, vitello bruno e cuoio cordovano, ovvero pelle di capra, pelle di porco, mentre la pergamena bianca appare solo nel XVI sec.).

Occorre ricordare che dal XII secolo, con l’introduzione della carta in Europa, il numero dei libri aumenta e, se i testi scolastici spesso sono venduti a fascicoli privi di legatura (è il periodo in cui fioriscono le università europee più importanti), si avverte la necessità di impiegare materiali non eccessivamente costosi.

La posizione generalmente orizzontale dei libri sugli scaffali di biblioteche e

sui plutei di scriptoria e di studioli, impone un’ulteriore protezione della legatura in pelle, dotata ora di borchie e fermagli, quando non addirittura di

catene (Libri incatenati).

L’adozione del cuoio come materiale preferito per le legature si sviluppa a partire dal XIV secolo, a questo periodo risalgono le legature monastiche, che presentano assi in legno solo parzialmente ricoperte dal cuoio e le legature a borsetta.

Il cuoio viene dapprima intagliato, poi impresso a freddo: nel primo caso si hanno soprattutto motivi floreali o geometrici, nel secondo caso intere

scene (soprattutto in Germania, dove si usa imprimere scene bibliche o di caccia).

Altre tecniche decorative di questo periodo sono la cesellatura (si incide sul cuoio il disegno, lo si allarga e con un punzone a punta rotonda e incavata si abbassa il fondo rendendolo seminato di cerchietti, con un effetto criblé che fa risaltare il motivo), e la pittura delle assi lignee (è il caso delle legature dei libri contabili della Biccherna di Siena).

Nel XV secolo la tecnica dell’impressione raggiunge la sua massima fioritura: i motivi sono impressi mediante rulli, palette, placche. I motivi dei ferri sono ornamentali o figurati, e dal XVI secolo sono influenzati dal gusto orientale introdotto in Europa attraverso l’Italia, dove giungono artigiani orientali e iberici (stile “mudejar”). Lo stile orientale si affiancò a un’altra tecnica nuova introdotta dalla Grecia in Italia dopo la metà del XV secolo, che prevedeva un diverso modo di cucitura dei fascicoli, capitelli molto alti e dorso senza nervature.

Ai legatori orientali, presenti in particolare a Vehezia, si deve anche la tecnica dell’impressione a freddo riempita di oro liquido.

A Venezia Aldo Manuzio si fa diffusore di un tipo di legatura molto sobria,

detta aldina, particolarmente adatta al nuovo formato in-8° che lo stesso editore lanciò sul mercato librario: presenta piatti in cartone e decorazioni

geometriche semplicissime sulla coperta.

Famosi legatori del XV secolo furono soprattutto i tedeschi Johannes Fogel di Erfurt, Johannes Reichenbach di Geislingen e, a fine secolo, anche l’editore-tipografo Anton Koberger.

Nel XVI secolo si assiste al progressivo abbadono delle assi di legno, sostituite da cartoni, e dei fermagli, sostituiti da bindelle in stoffa o pelle morbida.

Il Cinquecento è il secolo d’oro per la legatura: si utilizzano stili orientali ereditati dal secolo precedente (legature in stile persiano), ma si elaborano anche nuove decorazioni. In Italia i centri all’avanguardia sono Venezia e Roma, ma complessivamente in questo secolo l’Italia cede il passo alla

Francia e ai legatori di Francesco I ed Enrico II.

Nasce lo stile ‘alla Grolier’, dal nome del bibliofilo francese che commissionò a Milano le legature per la propria biblioteca, caratterizzato da decorazioni a intrecci geometrici laccati in nero o a colori, mentre in Francia gli ateliers reali producono decorazioni a interlazzi, mosaicate e non, a placca.

Per il re Francesco I lavorano P. Le Noir e E. Roffet, producendo preziose legature alle armi.

Per Enrico Il lavora C. de Picques, mentre N. Ève crea lo stile ‘à la fanfare’

(e dopo la morte del re diffonde la decorazione a seminato); G. Tory contrassegna le sue leagature con l’impresa del ‘pot cassé’ e altri artigiani preparano le legature per il bibliofilo francese Mahieu, a noi noto come Maioli.

In Germania l’elettore Augusto di Sassonia chiama J. Krause e C. Meuser, che riprendono il genere francese ‘aux armes’. A Norimberga vengono prodotte

anche legature in velluto decorate in argento.

Il XVI secolo vede il predominio francese nel campo delle decorazioni e l’abbandono progressivo dell’impiego della carta e della pergamena bianca nelle guardie e risguardie, per le quali si preferisce carta colorata o marmorizzata. La decorazione marmorizzata investe anche i tagli e talvolta le pelli della coperta.

Le legature del Seicento hanno i piatti solitamente decorati anche nel campo centrale: si afferma la decorazione a seminato e a ghirlande ovali (“alla Duodo”); più sobrie sono le legature impropriamente dette ‘alla Du Seuil’, decorate da due gruppi di cornicette uno interno all’altro, mentre decisamente austere sono le legature gianseniste, con piatti in nero o marrone privi di decorazione.

Il Settecento è il secolo della cornice, la parte della decorazione che prende più risalto con l’impiego di nuovi ferri (a ventaglio o a merletti). Prosegue la fortuna delle legature mosaicate, in Francia a opera di Padeloup, mentre Derôme inaugura il genere ‘oi-seaux’ così detto dalla forma dei ferri usati, che lasciano il campo centrale vuoto. In Inghilterra nascono in questo periodo le decorazioni floreali su coperte a volte anche in tessuto dette ‘Cottage sty-

le’, ‘Alloverstyle’, ‘Harleian style’. Si diffonde l’uso del dorso liscio grazie all’impiego della cucitura alla greca, ma a fine secolo tornano in auge anche

i dorsi con nervature a rilievo, che nel secolo seguente potranno avere una funzione puramente ornamentale

Nell’Ottocento si introducono novità strutturali di notevole importanza: il dorso liscio della coperta è separato dal dorso del corpo del volume;

il capitello perde la sua funzione e, non più cucito e annodato, è ora piatto e incollato alla legatura; viene adoperata una macchina apposita per effettuare

il taglio; le legature con nervature vere o false sul dorso si affiancano a quelle con i dorsi lisci; si affermano zigrino, pelli (e tele) zigrinate, tessuti semplici o con ornamentazioni in legno e metallo, accanto alle pelli mosaicate, colorate con cere, e al cuoio inciso e goffrato. Quanto agli stili decorativi, i rinvenimenti degli scavi archeologici di Pompei ed Ercolano, a metà Settecento, ispirano disegni e motivi con greche e anfore, accanto alle legature in stile etrusco che riprendono motivi decorativi dei vasi cosiddetti etruschi ma in realtà greci (ne fu iniziatore l’inglese Whitaker). Si diffonde

in tutta Europa lo ‘stile rocaille’, con un inquadramento a volute piene e ombreggiate raccolte agli angoli. Il clima del romanticismo, con il recupero dei modelli medievali, porta allo stile gotico, che si realizza con le legature alla cattedrale, in cui i piatti sono interamente occupati da placche raffiguranti facciate di chiese o edifici goticheggianti, cancellate, bifore o trifore a sesto acuto (tra i legatori che usarono questo stile Thouvenin, Simier, Duplanil, Purgold, Deforge). Lo stile impero nasce e si sviluppa in questo periodo, presentando ricche cornici ed elementi tratti dallo stile

neoclassico del Settecento con simboli napoleonici (aquile ecc.), mentre a fine secolo si diffonde lo ‘stile liberty’, che riprende motivi floreali inglesi.

Con l’avvento di macchinari che coprono ormai tutte le fasi di produzione del libro, le legature ornamentali o di lusso sono solitamente opera di specialisti: nel XX secolo legatori assai esperti e rinomati erano considerati, in Italia, Gozzi e Ferrari a Modena, Códina e De Stefanis a Milano, in grado di riprodurre varie rilegature artistiche del passato.

La Francia, da sempre egemone in questo campo, vantava molti nomi illustri, da Bonet alla Adler, da Leroux a Legrain a P.L. Martin, artisti che hanno saputo abbinare all’assoluta perfezione tecnica, una sontuosa e raffinata fantasia creando dagli anni ’20 in poi opere uniche che hanno contribuito notevolmente a far lievitare il prezzo di un libro rilegato, raggiungendo livelli difficilmente ripetibili.

Fonti:

“Manuale Ecniclopedico della Bibliofilia”, Edizioni Sylvestre Bonnard 1997

F. Battershall “Bindings for Bibliophiles” Greenwich 1905

P. Colombo “Le Legatura” Roma 1950

P. Needham “Twelve Centuries of Bookbindings” New York 1979

Hai domande o richieste particolari? Contattaci e saremo lieti di assisterti nella tua esplorazione del mondo dei libri antichi.

Generalmente rispondiamo in 24/48 ore a causa delle numerose richieste

Dove siamo

White Lands Rare Books

Via Andrea Doria, 19

10123 Torino TO

Orari di apertura

Lunedì: Chiuso

Martedì a Sabato: al mattino solo su appuntamento – apertura al pubblico 15:30–19:30

Domenica: Chiuso

Contatti

Tel: 011 19036518

Whatsapp: 377 3765217

Email: info@whitelands.it

P.IVA: 12148150019

Made with 💓 by Zeta3