È la dimensione fisica di un volume. Nel libro antico indica come sono stati piegati, fino a ottenere la misura voluta, i fogli di carta con i quali è stato composto.

La piegatura dei fogli dà origine al fascicolo, che potremmo definire unità di base del libro. I fascicoli vengono cuciti insieme lungo il dorso del libro, andando a formare il volume.

Nei libri antichi la dimensione fisica (base per altezza) poco direbbe delle loro caratteristiche originarie, dato che i fascicoli sono costituiti da fogli di carta fatti a mano, di grandezze variabili, e inoltre la rilegatura e la rifilatura che il libro può aver subito più volte nel corso dei secoli ne alterano ulteriormente l’aspetto, impedendo a questo di uniformarsi a standard.

Nella descrizione del libro moderno (secc. XIX e XX), cioè nel libro prodotto mediante procedimenti di stampa meccanica su carta in modulo continuo e in misure standardizzate, il formato è dato dalle sue dimensioni, calcolate in cm (norme stabilite dalla Biblioteca Nazionale di Firenze: in-folio o 2°, volumi superiori a 38 cm; 4°, da 28 a 38 cm; 8° da 20 a 28 cm; 16° da 15 a 20 cm; 24° da 10 a 15 cm: 32°. 64°, 128°, minori di 10 cm).

Per qualche tempo queste norme furono erroneamente applicate anche ai libri

antichi. Il formato del libro antico, invece, dipende dalla misura originale dei fogli di carta prima della piegatura e dal numero di piegature che vengono effettuate.

Esso è il risultato dunque di una scelta operata già all’interno dell’officina tipografica, al momento della composizione del testo: l’insieme dei caratteri di ogni singola pagina veniva disposto all’interno della forma in modo tale che, una volta stampato da entrambe le parti e piegato il foglio, le pagine (e il testo) si trovassero in giusta successione.

Per riconoscere il formato di un libro antico (ottenuto con procedimenti di stampa manuale), è necessario capire come il foglio originale è stato piegato, osservando le diverse posizioni che assumono, nelle carte componenti ciascun fascicolo, i filoni e la filigrana.

Questi elementi vanno osservati in trasparenza, a luce radente.

I principali formati del libro antico:

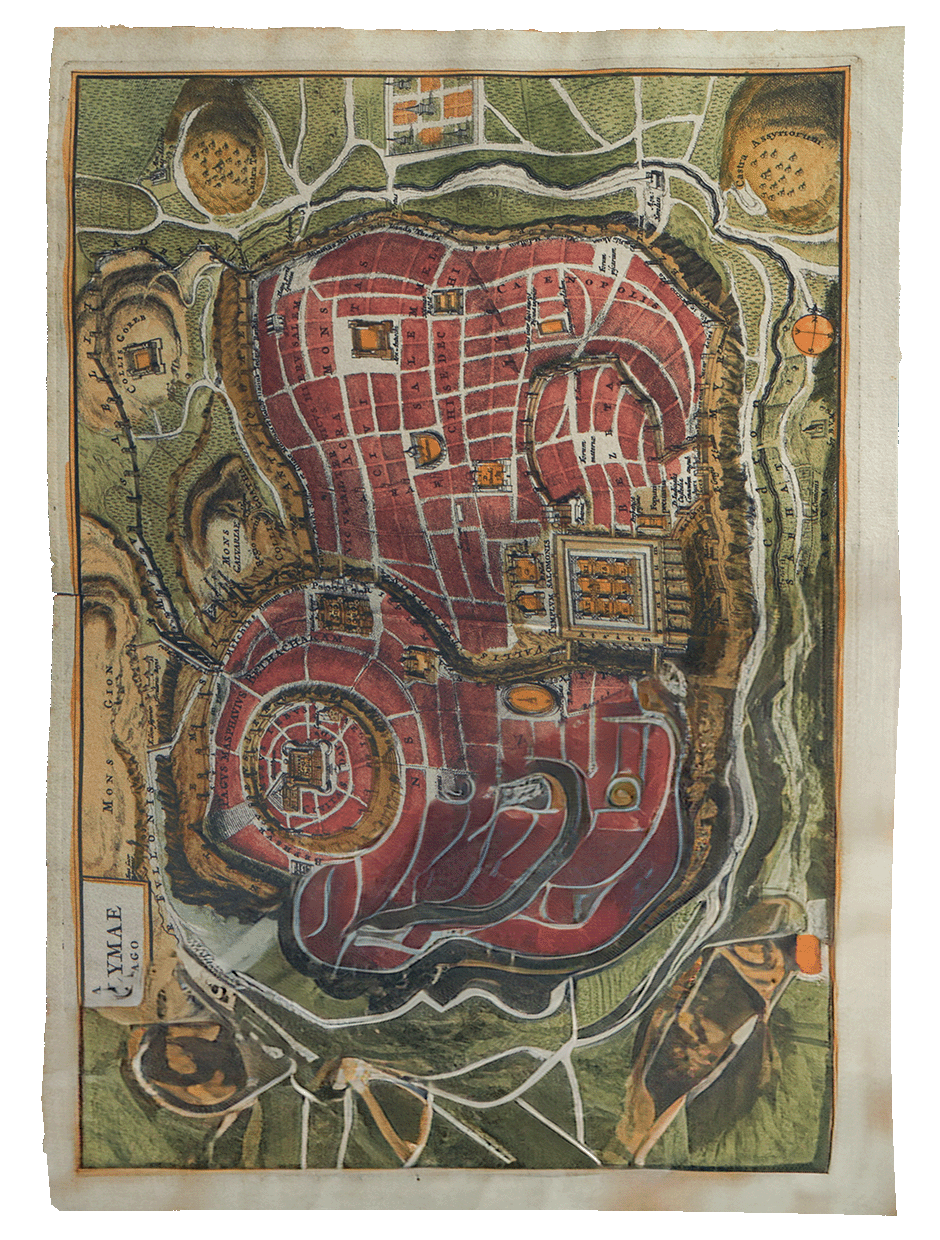

– Atlantico (Atl.)

Il foglio di cartiera viene stampato senza alcuna piegatura. In formato atlantico si trovano stampati generalmente avvisi, manifesti, fogli volanti (in genere materiale destinato all’affissione), atlanti geografici, album. Non

veniva normalmente utilizzato per formare fascicoli e quindi volumi, in quanto la rilegatura dei fogli singoli era piuttosto difficile: per cucirli era necessario forare il margine sinistro di ciascun foglio.

Venne utilizzato nel XVI e nel XIX secolo per le tavole poste all’interno dei volumi (di solito con fogli di dimensioni minori).

Il formato, atlantico si presenta con i filoni paralleli al lato più corto; la filigrana si trova in una delle due metà del foglio. Le sue dimensioni variano molto, e dipendono ovviamente dalla grandezza del foglio originario. Al British Museum di Londra si conserva un atlante del peso di 360 kg e dell’altezza di 2,5 m.

– Folio (2°, in-2°, fol. o f°)

È ottenuto con una semplice piegatura del foglio di cartiera, parallelamente al lato più corto. In questo modo forma due carte che possono sostenere una cucitura. Spesso in questo caso i fascicoli risultano formati da 4, 6, 8 o 10 carte. Si ottengono includendo uno dentro l’altro, più fogli piegati allo stesso modo.

Questo sistema permette di ottenere fascicoli più consistenti e di evitare l’avvicendamento di troppe cuciture sul dorso del libro al momento della

legatura.

In effetti i fascicoli formati da due carte (un foglio) sono piuttosto rari e si trovano nelle edizioni del tardo Seicento e del Settecento, come fascicoli iniziali o finali.

Osservate a luce radente le carte presentano filoni verticali, paralleli al lato maggiore e la filigrana apparirà al centro di una delle due carte del fascicolo.

– Quarto (in-4°, in-quarto)

Deriva da un foglio piegato due volte: la prima lungo il lato minore (come per l’in-folio), la seconda lungo il lato maggiore.

Si ottengono due mezzi fogli, ciascuno composto di due carte, inseriti uno dentro l’altro.

L’unità base del quarto presenta comunemente fascicoli di 4 carte, ma può presentarsi solo con 2 (in questo caso i due mezzi fogli non sono stati inseriti l’uno dentro l’altro, ma utilizzati separatamente), 6 (ottenuto dalla piegatura di un foglio e mezzo), 8 o 10.

I filoni, nel formato in-quarto, sono orizzontali, paralleli al lato più corto, la filigrana appare in posizione centrale, lungo le linee di cucitura dei fascicoli.

– Ottavo (in-8°, in-ottavo)

L’ottavo si ottiene piegando il foglio per tre volte: la prima lungo il lato minore (come per l’in-folio), poi lungo quello maggiore (come per l’in-quarto), infine lungo il lato minore.

Opportunamente tagliato, l’ottavo presenta 4 coppie di carte, inserite l’una dentro l’altra, a formare un fascicolo di 8 carte.

I fascicoli, come per gli altri formati, possono presentarsi variamente combinati: possono essere di 2 carte (utilizzando 1/4 di foglio), 4 (mezzo foglio, piuttosto comuni nel xvIII sec.), 6 (3/4 di foglio) e 10 carte (1 foglio e 1/4).

E’ il formato utilizzato da Manuzio per i suoi classici.

Presenta filoni verticali, paralleli al lato più lungo del libro, mentre la filigrana si trova lungo la cucitura nell’angolo superiore interno.

– Dodicesimo (in-12°, in-dodicesimo)

Il dodicesimo si può presentare in forme diverse.

Il primo tipo (dodicesimo tagliato) si ottiene tagliando il foglio originale, prima di piegarlo, in corrispondenza dei 2/3 del foglio.

Si ottengono 2 fogli (rispettivamente 1/3 e 2/3 del foglio originale).

Il primo foglio viene piegato due volte, parallelamente al lato corto, l’altro viene piegato tre volte. Da quest’ultimo si ottiene un fascicolo di 8 carte a cui si aggiunge l’altro foglio piegato: insieme formano un fascicolo di 12 carte.

In questo formato i filoni sono paralleli al lato corto, la filigrana si trova sul margine esterno di una carta, sul lato lungo del foglio, verso l’alto. Apparentemente simile al quarto per la disposizione dei filoni, se ne discosta soprattutto per le dimensioni (dai 12.5 cm in su) e per la posizione della filigrana, che si trova verso il margine esterno.

I fascicoli si presentano anche con 6 (in uso soprattutto nel xvII sec.) e 4 carte (assomiglia così a un quarto regolare). Nel XIX secolo venne in uso un tipo di dodicesimo ottenuto senza tagliare il foglio.

Il foglio di carta originale veniva piegato prima a fisarmonica (quindi sempre parallelamente al lato più corto) e quindi ripiegato altre due volte in senso contrario. Se presenti, i filoni erano orizzontali. Il fascicolo era sempre di 12 carte.

Il dodicesimo lungo venne utilizzato nel XVI secolo per piccoli libri di devozione, caratteristici per la loro forma stretta e allungata, in Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna.

Si ottiene con una piegatura lungo il lato minore e cinque lungo il maggiore.

– Sedicesimo (in-16° in-sedicesimo)

Si ottiene con una piegatura in più rispetto all’ottavo.

I fascicoli con questo formato si presentano con filoni orizzontali, mentre la filigrana si trova nell’angolo superiore destro.

– Ventiquattresimo (in-24°, in-ventiquattresimo)

Si ottiene da un’ulteriore piegatura del dodicesimo. Può presentarsi in due forme: ventiquattresimo lungo, con filoni verticali e filigrana al centro del margine esterno, o con i filoni orizzontali e la filigrana nell’angolo superiore interno.

– Trentaduesimo (in-32° in-trentaduesimo)

Si presenta con filoni verticali e filigrana nell’angolo esterno, in basso. E’, insieme al ventiquattresimo, uno dei formati più piccoli, considerato già solo per questo oggetto di interesse dai bibliofili. Tra i formati microscopici vanno ricordati ancora il 64° e il 128°: in quest’ultimo formato è il famosissimo Dantino, edito nel 1878 dai fratelli Salmin di Padova.

Fonti:

Ch. Mortet, Le format des livres, Paris 1925; C. Angeli, L’analisi del formato, Venezia 1964; S. Marogna, L. Cöden e D. Cagnin, Tipostampa, in Enciclopedia della stampa, vol. II, Torino 1969; D. Paisey, x. Reflections on some rare formats, in AA.VV. The Italian book 1465-1800, London 1993; G. Zappella, Manuale del libro antico, Milano 1996. Manuale Ecniclopedico della Bibliofilia, Edizioni Sylvestre Bonnard 1997

Hai domande o richieste particolari? Contattaci e saremo lieti di assisterti nella tua esplorazione del mondo dei libri antichi.

Generalmente rispondiamo in 24/48 ore a causa delle numerose richieste

Dove siamo

White Lands Rare Books

Via Andrea Doria, 19

10123 Torino TO

Orari di apertura

Lunedì: Chiuso

Martedì a Sabato: al mattino solo su appuntamento – apertura al pubblico 15:30–19:30

Domenica: Chiuso

Contatti

Tel: 011 19036518

Whatsapp: 377 3765217

Email: info@whitelands.it

P.IVA: 12148150019

Made with 💓 by Zeta3